【教學診療室】專欄文章「如何打造有效的英語口說課?」中談到英語口說的重要性。藉由此篇教學策略特刊,筆者想強調「英語口說不是天賦,而是可以練出來的能力」。

前提是 — 學生要願意說、敢於說、享受說。

而要讓他們開口,「環境」是關鍵;教師的重要任務就是塑造能自在開口說英語的空間,讓教室成為 “Where true change begins” 的所在。

善用錄影加速英語口說練習

現代學生對影像敏感度高,使用「錄影」作為英語口說練習的回饋機制,不僅能強化學生參與感,更能促進語言覺察與使用動機。運用建議如下:

提升自我覺察

- 讓學生看見自己在語調、表達、肢體語言上的習慣與盲點。

- 協助學生辨識自己的「小動作」、語速、語助詞使用,再逐步修正。

促進自我回饋與成長

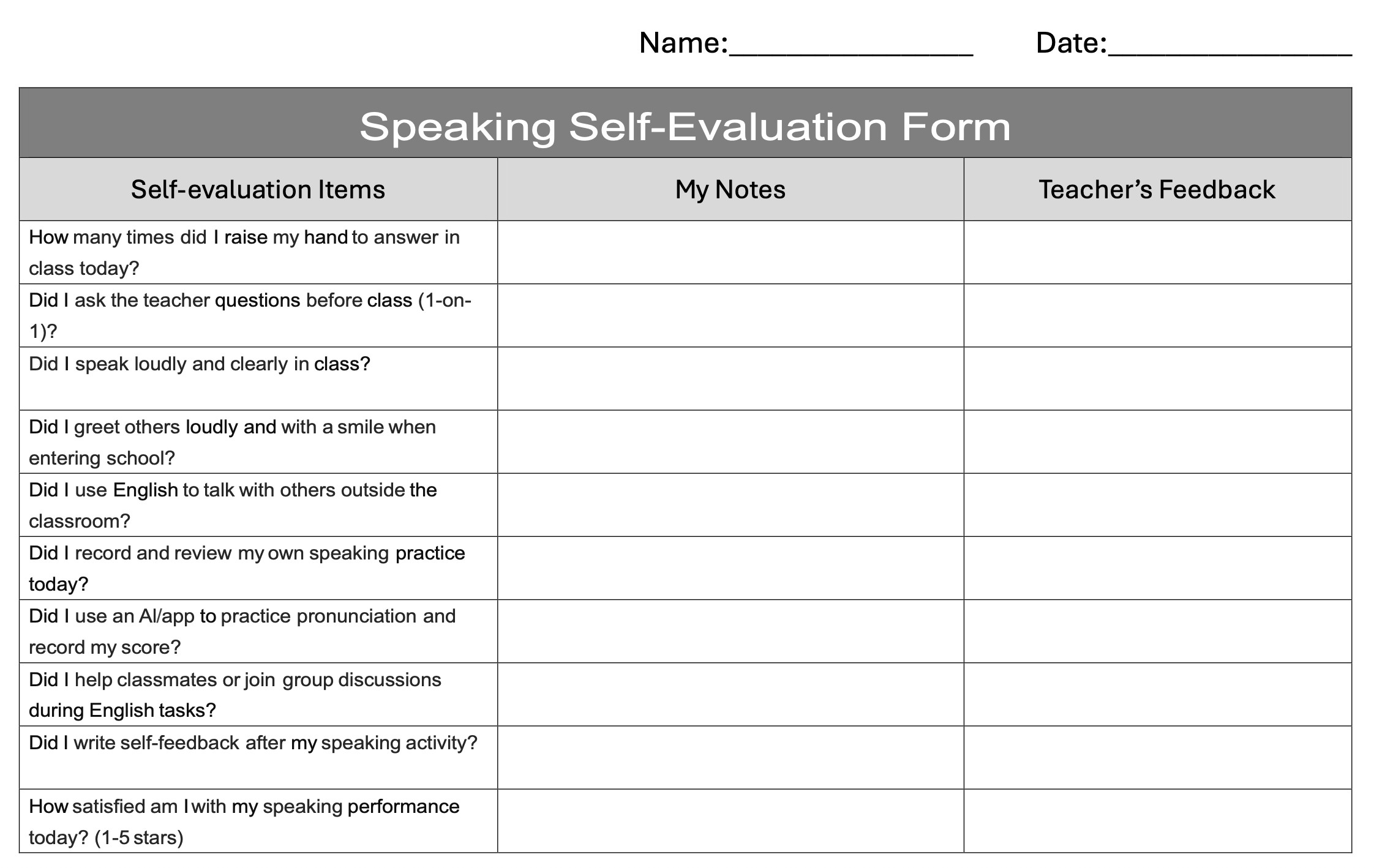

- 搭配自評表、老師指導與同儕互評,引導學生「自我回饋」。

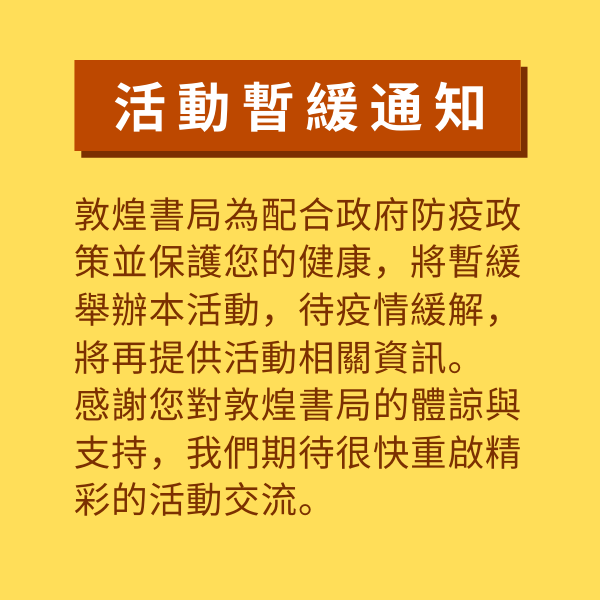

實踐範例:CEFR A2(約國小中低年級)學生的心智發展仍在早期階段,對於「自我觀察、評估與批判思考的能力」尚未成熟。若貿然使用自評表,反而可能造成困惑或失去學習動力。因此,筆者採用更具體且具正向制約力的表揚方式(如實質獎卡與公開稱讚),幫助他們建立信心、維持學習動機。

相對地,CEFR B1 以上程度的學生已在校內學習超過 5 年,差不多快對「實質獎卡與公開稱讚」感到可有可無的「疲乏」。考量他們已具備基本反思與抽象思考能力,適合使用《口說表達自評表》(如下圖)來設定個人目標、觀察自己的進步與挑戰。

透過這樣的歷程,讓學生不依賴老師評斷的分數,而是學會自己設定目標,並培養出更「高層次的自我肯定、自律與批判性思考」,這對未來的口語表達、簡報甚至面試表現都具有長遠價值。

- 練習設定具體改進目標,如:「下次我要更清楚地表達主題句」。

增強表現動機與參與感

- 知道自己「會被看見」,學生更願意準備與表現,增加主動性。

- 對習慣短影片的孩子來說,錄影能激發他們的「表現力」。

為學生與家長建立「學習足跡」

- 影片可成為家長了解孩子學習成果的窗口。

- 建立學校與機構的「學習歷程檔案」,成為招生好素材。

支持差異化教學與語言診斷

- 老師可根據錄影分析學生在表現上的不同需求,安排後續個別補強。

- 便於追蹤學生進步歷程,進行前後對照。

正式比賽或發表前的模擬平台

- 錄影可模擬比賽或正式場合,讓學生熟悉「受矚目」的壓力。

- 反覆觀摩與修改,更能提升口頭發表的品質。

實用英語口說活動

從 Spelling Bee 開始,扎實口說基礎

筆者校內每學期舉辦 Spelling Bee,讓學生上台拼讀單字詞,不僅能跳脫紙上談兵,培養台風膽量進而提升信心,學生更需熟練基本自然發音(Phonics),達到兒美的基礎目標 — 見字就能讀、能聽、能寫。

實踐心得:除了要有英語基礎發音的辩識能力,還要將英語的拼字練到像注音一樣的速度。從小養成學生在台上必須專注力滿載,邊念邊寫邊聽邊看絕不分心,並且隨時隨地能用音訣螺旋反覆複習(點我看素材),單字詞真的就能唸過不忘。

具挑戰的作業,讓語言「用得上」

引導學生「為了一分鐘的演講,進行數小時的練習」,這種投入遠比背 20 次單字來得有意義。

最終,他們會理解:「語言不全是拿來考試,更可以拿來用。」

較學者應該設計有趣又充滿個人挑戰的作業,讓學生能有意義地刻意練習,例:策展一項國際文化、接待來賓、導覽等。

實踐心得:不僅充滿感官體驗,還要運用英語的聽說讀寫,學生們會在課後和組員「用英語約定討論時間及地點」,他們也會當各自的觀眾,同儕互評給彼此掌聲。

結語

英語口說力來自練習與信心,只要致力於創造「讓學生敢說的環境」,以最適合他們的方式學習,必能達到學習效果。

正如前心理學家 Lev S. Vygotsky 的鷹架理論(Scaffolding Approach)— “The teacher must adopt the role of facilitator not content provider.” 老師所營造的「支持性空間」,讓學生每次開口,都是通往進步的起點,也正是學生突破口說瓶頸的關鍵。

(內容照片皆由作者授權使用)

更多 戴顥諺 Simon Tai 老師好文分享:

作者簡介| 戴顥諺 Simon Tai

- 澳洲昆士蘭大學 TESOL Education

- 文藻外語大學外語教學系畢業

- 優於英語 Bravo! H! 創辦人

© All rights reserved, powered by

© All rights reserved, powered by