內容目錄

前言

隨著網路資訊的發展,國際間地域性、文化上的交流有著不同以往的發展。在如此全球脈動快速變化的時代,教師們是否也能透過教育,帶領學生跟上國際的腳步,拓展更寬廣的視野呢?

本期 Caves Connect 特別邀請臺中市廍子國小閔柏惠校長,分享她在全校推動國際教育的寶貴經驗。閔校長將深入探討落實國際教育時常見的挑戰,並提出具體可行的解方與反思,讓更多教育工作者能有所啟發。在了解閔校長精彩內容前,先看看關於國際教育的動指調查:

在這個時代,國際教育已不再是菁英學校的專利,更不是遙不可及的口號。其實,它可以從每一個教室開始:一張世界地圖、一封跨國問候信、一場文化主題日,都是學生邁向世界的起始點。

筆者在推動國際教育時,總是謹記要引導學生加深國際理解。這篇文章將從一位國小校長的視角出發,分享如何透過具實踐力的方式,將國際教育融入校園日常。因為我們相信,小學生也能有大視野,從小培養世界觀。

為什麼推動國際教育是重要的?

—— 從地球村時代反思教育日常

在連線變快、連結更迅速的世界裡,每個孩子未來都擁有站在國際舞台上的機會。身為教育工作者,我們都應該竭盡全力為孩子打造培養國際移動力的學習舞台。重要性可從以下幾點來分析:

- 全球趨勢:

全球化不再是抽象名詞。從各式電影全球同步上映、疫情後遠距教學迅速上線、上網追蹤國外網紅與觀看異國美食影片,到與工作及生活息息相關的網路會議…等國際同步趨勢,說明了學生未來的生活與工作將更加不受限於地域。

因此,國際教育不僅重視語言能力,更要培養跨文化理解力與世界共感力,讓學生提早學會如何理解不同文化、尊重差異、與世界對話。

- 教育政策:

從國際教育精進計畫、國際姊妹校推動、到雙語生活化政策中,不難看出政府近年不斷鼓勵各級學校推動國際教育並打造學生國際素養。

十二年國教中的「國際素養」就明確強調要培養能夠跨文化理解、解決全球問題、有效溝通的公民。同時,「2030 雙語政策」也鼓勵結合語言與內容教學(CLIL),讓學生在真實語境中使用語言、理解世界,因此,國際接軌是教育政策最佳的實踐。

- 人才培育:

學生未來的舞台可能在世界任何角落,因此要讓他們具備適應變化、合作解決問題並具有國際競合的能力。國際教育培養他們在跨文化對話中溝通、在專題合作中發展領導力,在交流中學會自信與自省。

所以,國際教育不該是附加選項,而是教育路上的必經路途,向學生展現世界的溫度與視野。

推動國際教育,教師需要哪些準備?

—— 語言能力不是問題,人人皆可輕鬆上手

「國際教育應該是英語老師的工作?」「外語好才能推動國際教育?」這些問題反應了前線老師最擔心的問題。

事實上,推動國際教育並不是從零開始,而是在原有教學中,加上一些國際教育的實質內涵,就能開始培育學生的國際理解了。

依筆者觀察,多數老師已在其領域科目中融入了國際教育元素,讓相關議題以單一領域、跨領域或彈性課程等不同模式進行。

建議教師從「知識、技能、態度」來三面向準備國際教育素養,以下爲筆者依據十二年國民基本教育課程綱要總綱內容做的整理:

一、知識面:理解教育政策、認知家長期待、看見學生需求,能讓國際教育更加落實在課程上。

實行建議 了解 SDGs、雙語領域課程、跨文化主題的教學重點;理解家長對孩子有著說好英文與理解世界的雙重期待;認識學生的學習風格,合理分配學習任務、達成學習成效。

二、技能面:有課程設計力、能活用資源與數位工具等技能變得越來越重要,而身為教育工作者需要一直練功、不斷更新進步。

實行建議 世界地圖、國際影片、文化故事都能用來設計一堂具有世界觀的課程;再搭配平板、AI 等數位工具、小組討論,還能將在地故事說給世界聽。再者,善用國際教育平台(如:eTwinning、Epals),開展線上國際學伴交流,更加能夠打造人人皆可輕鬆上手的國際教育課堂。

三、態度面:這是最關鍵的一個面向。教師若能尊重多元、理解文化、對自己國家充滿自信,那麼學生自然能學著欣賞他人、也更愛自己。

實行建議 不是要「變成別人」,而是讓學生「看見世界,認識自己」,在對話中找到自我定位。有時,老師的一句鼓勵、一個眼神就是國際教育動人的開端。

課程領導人可以做什麼?

—— 當一個溫暖的推手與陪伴者

推動國際教育校園的成功,課程領導人常常扮演了關鍵的角色,這個人可以是校長、主任、也可以是社群召集人,負責領路、創新、激勵與資源彙整。以下建議幾個引導團隊前進的方向:

一、訂方向:先畫出一條「想成為怎樣的國際化學校」路線圖,讓教師們知道方向、有跡可循。

二、營環境:用一面「文化牆」、一個「國際角」、一場「世界日」活動,讓國際變得可見、可感、可親。

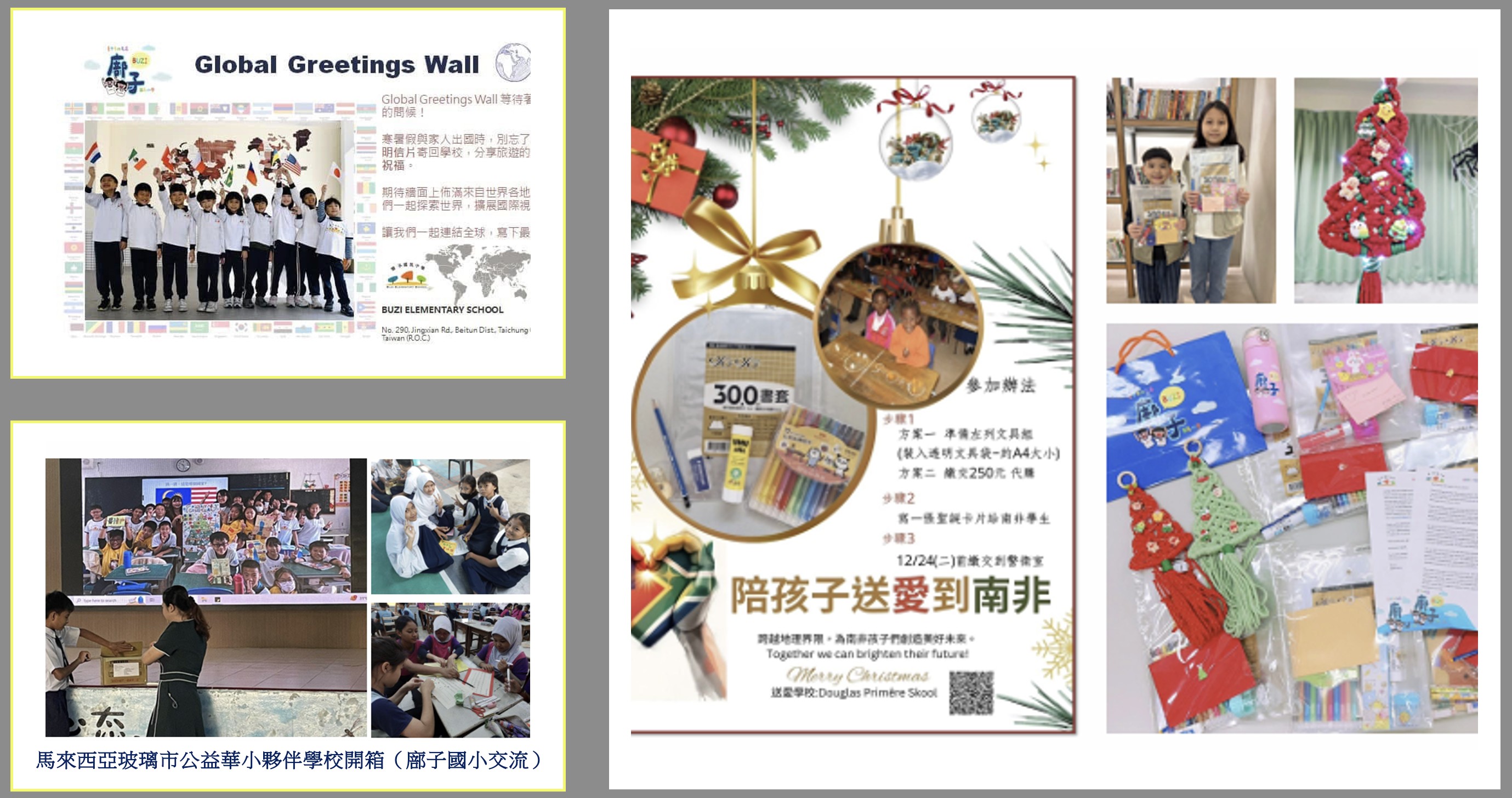

(圖為廍子國民小學實作活動)

(圖為廍子國民小學實作活動)

三、組團隊:成立共學社群、辦教師讀書會、找幾個願意一起嘗試的夥伴,就能產生「我們不孤單」的力量。

四、連家長:讓家長一起看見孩子的國際學習歷程,甚至邀請有不同文化背景的家長進教室,變成活教材。

五、拉資源:不論是教育部的補助、外部平台的機會、或地方社區的文化力量,都是可以善用的協力網絡。

六、給激勵:在老師感到疲憊或迷惘時,給予肯定的話、實際的幫助,都是重要的支持力量。讓教師知道「做國際教育不是孤軍奮戰」,有人在背後看見、一起前進。

國際教育,不是從零開始,而是「從現有的資源、人的熱情出發」,每一步都可以很踏實。

結語

—— 國際教育不遠,就在今天這一課

國際教育不只是華麗的展演、昂貴的出國課程,日常的國際教育扎根其實更可貴——課堂上中的世界旗幟、在走廊展示的多語問候、和國外學伴互道早安的點點滴滴都正在豐富孩子的國際心靈。

當我們願意打開教室的窗,世界就會走進來。各位教育工作者,讓我們一起投入國際教育,開啟學生的大視界。

更多閔柏惠校長好文分享:

作者簡介|閔柏惠

- 臺中市北屯區廍子國民小學校長

- 臺中市政府教育局課程督學

- 教育部國際教育講師

- 榮獲教育部師鐸獎、優良教育人員、教學卓越獎

© All rights reserved, powered by

© All rights reserved, powered by