※ 為尊重並保護少年受刑人之個人隱私,文中涉及個人身份之資訊均以化名或模糊處理方式呈現。

矯治學校以 18 至 23 歲男性收容學生為主(女性另成一班),班級人數約 10 至 17 人。

雖然看似小班,但學生的學習程度落差極大,動機普遍偏低,教師若仍以單一或制式教法上課,往往適得其反。

本文整理筆者在「低成就、低動機」現場的教學策略與反思,希望能提供第一線教師可運用的參考。

用「正向回饋」建立願意學的起點

與外界想像不同,「正向鼓勵」對矯治學校的學生一樣有著神奇魔力。

或許無法馬上看到進步,但語文學習本就需要累積,方能彰顯其成效。

因此,課堂設計的首要任務不是區分難度,而是讓學生先看到自己可以做到的部分。

筆者常運用:

・快問快答或拼字小競賽:讓學生在可掌控的回答中,加深課堂記憶的同時提升學習吸引力,引發全體學生參與感。

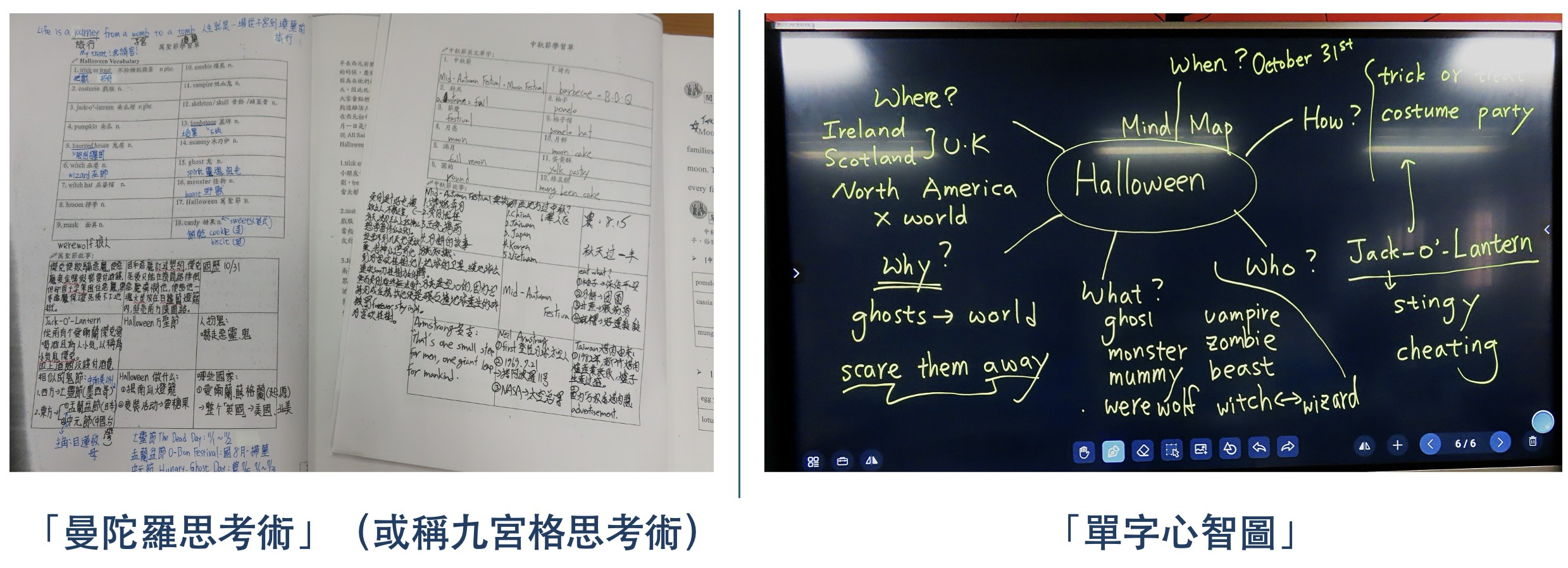

・簡易筆記術:訓練學生以關鍵字與不同框架整理內容,逐漸培養理解與統整能力。舉例:依文本內容引導學生利用 Wh- 的六大問句發想,再以「曼陀羅思考術」(或稱九宮格思考術)記下重點,方便課後複習。單字部分則利用「心智圖」方式介紹新字並利於複習(如下圖)。

在矯治現場,筆者依以下教學策略嘗試讓學生「容易進入學習」情境。

學生願意學習英語展現出的積極行動與態度,在筆者眼中都是「願意再往前一步」的訊號,終有一天會帶他們自信展翅高飛。

從一致版本走向彈性混編的教材運用

這樣特殊的教學歷程,對教師而言,需要放下既有的教學理念與習慣,並嘗試重新思考教材與課程設計。

筆者初入矯治學校時,曾依照年級採用編制課本授課,跨及國中、高中甚至升大學需求。

然而,過程中逐漸發現統一版本的教材,難以回應班上學習程度差異大的現況,反而阻礙學習,於是改採部分課綱為基礎,搭配自編或調整過的教材。

現今課程主要以中西文化為英語教學主軸,文法為輔,再搭配主題對話練習。

同時,適時加入「小老師分組協助」制度,讓課程更具彈性與互動,學生也有機會從自身背景與文化出發,進一步了解英語世界。

在評量設計上,以一個節慶文化搭配一個文法規則,將學習主題明確列出,讓學生清楚掌握每次段考範圍,例如:以萬聖節單字搭配「名詞複數」來設計課程。

對於學習能力尚在培養的學生們,這樣的明確性十分重要,也才能讓他們比較放心地向前行。

利用歌唱讓語言成為情感被看見的方式

然而,一昧的制式學習總會使人疲乏,因此筆者在考試後會適時加入英語歌曲教學,創造不一樣的學習節奏。學校也曾舉辦英語歌唱等比賽,鼓勵同學自行加入樂器演奏,增加學習動機。

過程中,許多原本對英語無感的學生,透過認識歌手背景及創作故事,漸漸沉浸其中。

某次,筆者選了搖滾麥克的《25 Minutes》。除了淺顯易懂的歌詞讓學生較易掌握,其中貼近學生感情世界的描述,也讓他們感同身受主角的心痛。

當他們一次次大聲跟唱,彷彿曾經受過的傷,也慢慢撫平。

那一刻,他們不僅學習了英語,也從中找回自己。

結語:在可完成的課堂中,重建向前的力量

鐵窗後的英語教學,每一步看似微小,但因長時間陪伴著學生,最終總能慢慢地到達設定的目標。

在不以傳統升學為目標的矯治教育中,只願學生能找到自信,找到完成一件事的韌性與能力,未來才能自己掌控人生,大聲且自豪地說出:「It’s my life.」

(封面照片為課程「認識莎士比亞」學生成果以及內容照片皆由作者授權使用)

更多 許人尹 Angela Hsu 老師好文分享:

作者簡介|許人尹 Angela Hsu

- 高雄師範大學英語學系碩士

- 現任明陽中學英文專任教師兼任導師

- 曾任明陽中學外師雙語教學協同教師

© All rights reserved, powered by

© All rights reserved, powered by