在臺灣,英語學習的方式多元,有些家長傾向早早讓孩子補習,有些則採自然學習路線。哪種方式都沒有絕對好壞,關鍵在能否因材施教。然而,隨著學生英語能力落差異擴大,現場教師面臨的挑戰也日益加劇 —如何在同一堂課中,兼顧不同程度的學習者?

本篇文章分享筆者在國小英語教學現場的實務經驗,從單字出發,以「發音→音節→語調→意義→字根字首」的教學順序,分享具體活動示範,協助教師運用情境式教學提升學生的學習成效。

給單字意義:從「記誦」走向「情境」

筆者在單字教學最重視的是「讓聲音有意義」。當學生一旦知道如何唸,往往會更有信心學習,也更容易將聲音跟實物產生連結。這樣的過程,讓學生從「能聽辨」走向「能聽懂」,也是筆者「將生活情境融入單字學習」的核心理念。

相較傳統的圖卡背誦,將單字與學生的生活經驗連結,更貼近真實也提升學習動機。因此,筆者鼓勵學生透過「實物觀察」與「個人經驗分享」練習與應用單字。

實用教學活動

- 說話與說畫:學生書寫並畫出對單字的理解,提升記憶與表達力。

- 英語攝影師:拍攝生活中與目標單字相關的物品,上傳並於課內分享,加深記憶連結。

建立發音鷹架:自然連結字母與聲音

學生不愛背單字,常是因為無法將字母與聲音連結,背單字對他們來說就成了純粹的記憶力大考驗。

筆者採用「自然發音法」,從字母音開始,逐步練習單字拼讀,加深他們「見字讀音」的能力。學生程度不一時,就採取異質化分組,邀請高成就學習者擔任小老師,促進同儕共學,在交流中讓各種程度的學生能有所收穫。

實用教學活動

- 最小對立體(minimal pair):透過發音相近但僅一處不同的單字(如:cat/bat),提升辨音能力。

- 解碼外星語:隨機字母組合,讓學生嘗試發音,加強拼字與發音的直覺關聯。

- 我說你拼:教師緩慢讀出單字,讓學生拆解其字母組成,並隨著熟練度提高語速。

掌握英語的節奏:單字音節的輔助

說英語很像唱歌,講求節奏。每個單字包含著不同的「音節」,有著自己的發音節拍。掌握「音節」結構能協助學生拆解單字、加強發音。

實用教學活動

- 音節小偵探:教師拍手提示單字音節數,學生猜測單字並輪流出題,提升音節分類敏感度與能力。

培養語感:語調的練習讓溝通更自然

英語語調的變化會影響溝通的呈現。教師在單字階段就訓練學生學會抑揚頓挫,未來在使用疑問句與肯定句的語調變化上就會更自然。

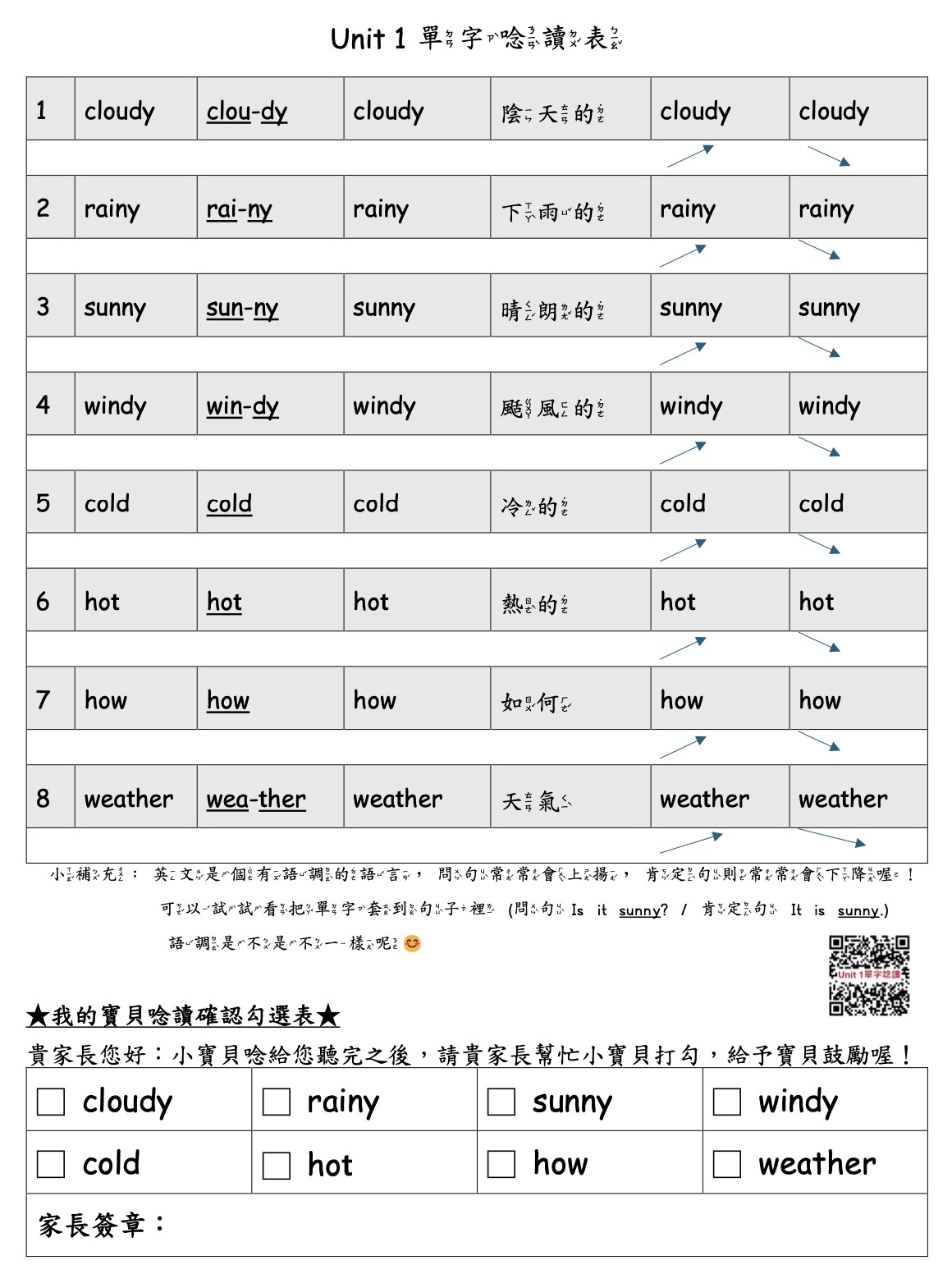

筆者依據學生課本自製「單字唸讀單」,附上筆者錄製的 QR code(如下圖),讓學生課後自主練習,縮小學習資源落差。

拆解單字的秘密:適時補充字根字首知識

若時間允許,或是遇到可教字根字首的單字類型,筆者會適時補充常見的字根字首,幫助學生有意義地掌握單字組成邏輯。以下舉例自國小常見字:

- -y:表示「…的」,如 cloud → cloudy。

- -er:表示「…的人」,如 teach → teacher。

- -teen:表示「+10」,如 six → sixteen。

- -ty:表示「×10」,如 six → sixty。

結語

多元活動雖然提升備課繁瑣度,但當學生展現學習成果時,就能激勵教師持續努力。透過趣味與意義兼具的單字教學,讓學習變得有趣且貼近生活,學生自然能提升英語能力。

接下來的文章將進一步探討國小英語句型的概念與應用、差異化教學等教學策略,期待與各位夥伴交流!

(照片皆由作者授權使用)

更多王思惟 Sarah Wang 老師好文分享:

作者簡介|王思惟 Sarah Wang

- 臺北市立大學英語教學系畢業

- 臺北市雙語綜合國小公費教師資格

- 擔任橫跨多縣市寒暑期國中小英語營主辦

© All rights reserved, powered by

© All rights reserved, powered by